北海道

ICT活用全道協議会

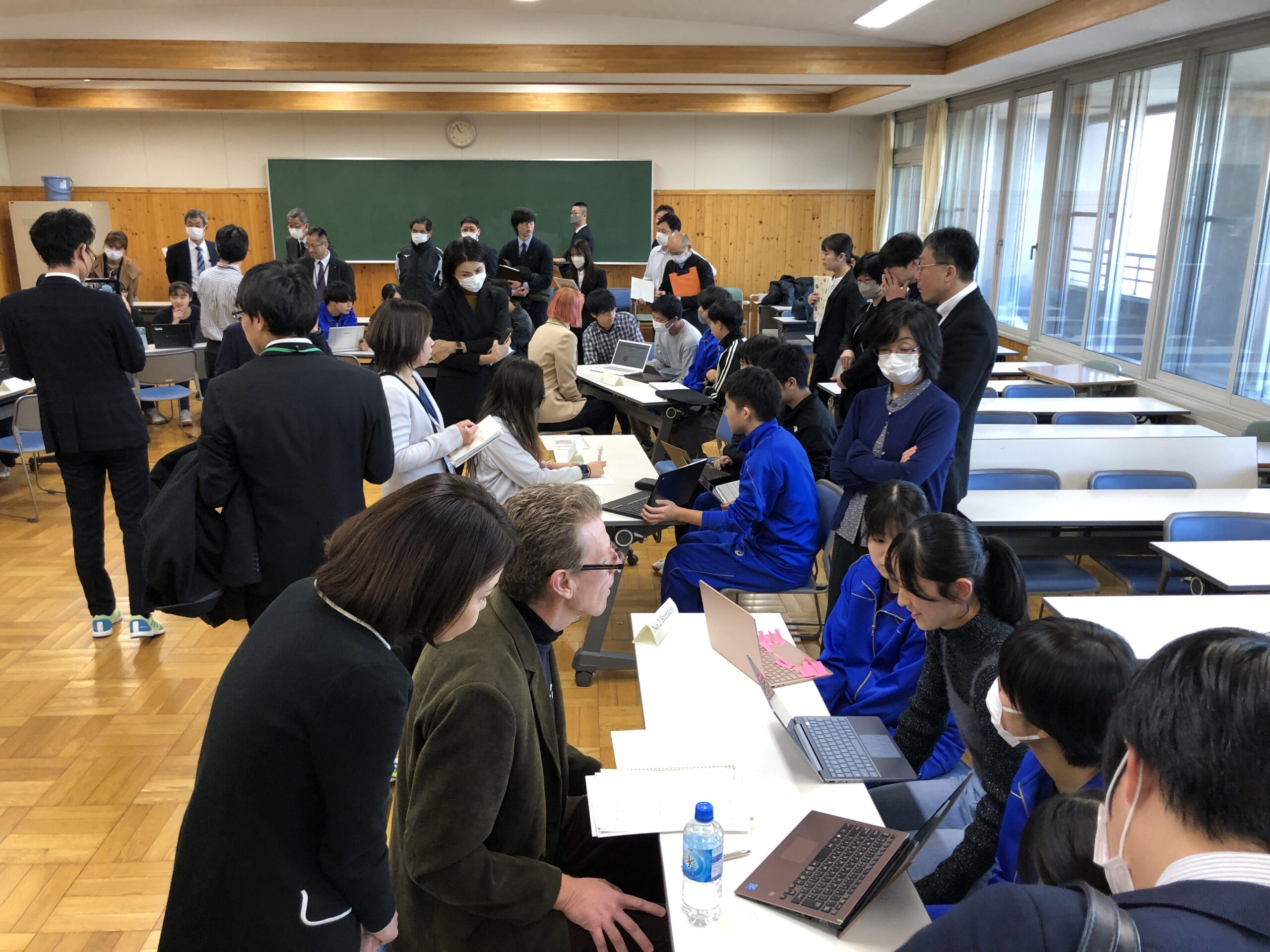

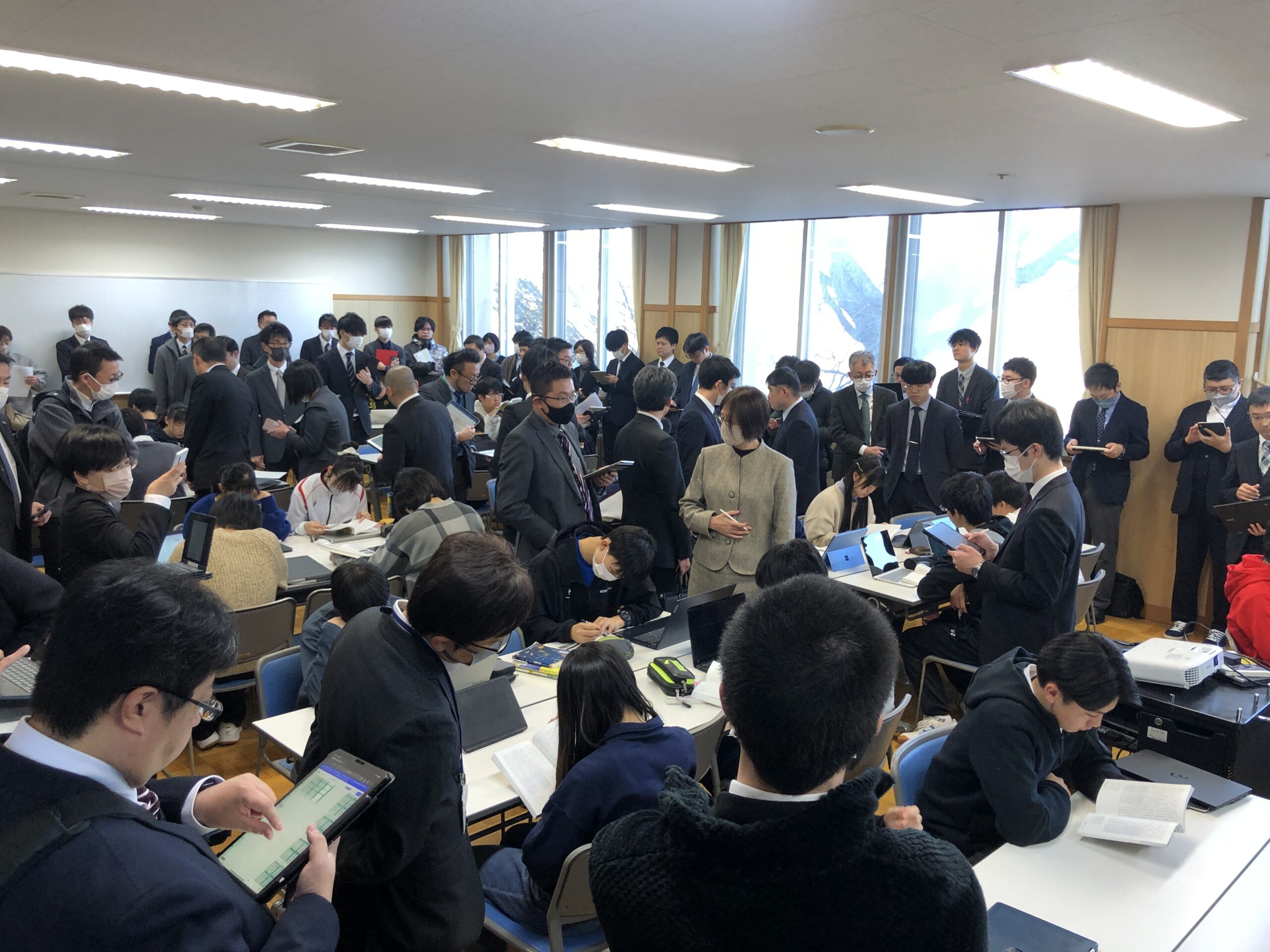

北海道教育委員会では、リーディングDXスクール事業指定校の取組を普及し、学校におけるICTの組織的な活用を推進するため、12月18日(水)にICT活用全道協議会を実施し、約350名の教育関係者が参加しました。

①講演「今、求められる授業」

学校DX戦略アドバイザー 佐藤 和紀氏

②校種別部会

・事業指定校からの実践発表

・各学校の取組・課題の交流・協議

③座談会「教育DXの推進に向けて」

学校DX戦略アドバイザー 佐藤 和紀氏、新保 元康氏、青木 高光氏、菅野 光明氏

12/18(水) 令和6年度リーディングDXスクール事業成果報告会

リーディングDX事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校では、12月18日(水)に、成果報告会を開催しました。今回は公開授業の様子を紹介します。

1)国語(論理国語:2学年、単元名:科学・技術の歴史の中での社会)

「科学に関する文章を読み、生成AIとの対話を通じて、科学との向き合い方への考察を深められるか。」

学習者が読み取った内容や気付きを言語化し、他者に説明する資料をグループで協働して作成する。多様な他者の1人として、生成AIと対話を重ねなが

ら科学との向き合い方について考察を深めました。

2)地理歴史(地理総合:1学年、単元名:地球的課題と国際協力)

「世界には飽食を可能とする人々がいる一方で、なぜ飢餓や栄養不足に悩む人々がいるのだろうか。また、どのように克服すべきか。」

授業者が示す「学習の手引」をもとに、5時間で上記問いの解を形成する。事例地域の設定、追求方法、収集する情報や、協働の方法とタイミングの選

択・判断・決定は、学習者に委ね、主体的に課題を追求し、自己調整しながら学習を進めていました。

3)理科(物理基礎:1学年、単元名:波)

「進行波が媒質の端に達すると何が起きるだろうか。」

パルス波が媒質の橋に達した際の予想や反射中に観察できる波形について、生成AIと対話したり、他者とディスカッションした内容を生成AIに確認させ

たりしながら、問いに対しての理解を深めました。

4)外国語(英語コミュニケーションⅠ:1学年、単元名:What are the qualities of a good leader?)

「理想のリーダーが備えている資質とは何だろうか?」

上記の問いについて、海外の高校生との意見交換や生成AIとの対話を通して、理想のリーダー像について考えをブラッシュアップしながら、プレゼン資

料にまとめ、その資料をもとに海外出身者のゲストに対してプレゼンテーションを対面、オンラインのハイブリット方式で行いました。

5)芸術(美術Ⅰ:1学年、単元名:版画表現)

「版画制作において、AI はコーチまたは相談できる他者としての役割ができたか。」

作成した版画の下絵についてグループ内で意見交換する際に、グループの一員として生成AIにテーマ性、構図、明暗、質感、量感等についてアドバイス

をもらいながら、下絵を修正しました。

総合的な探究の時間におけるICT活用について

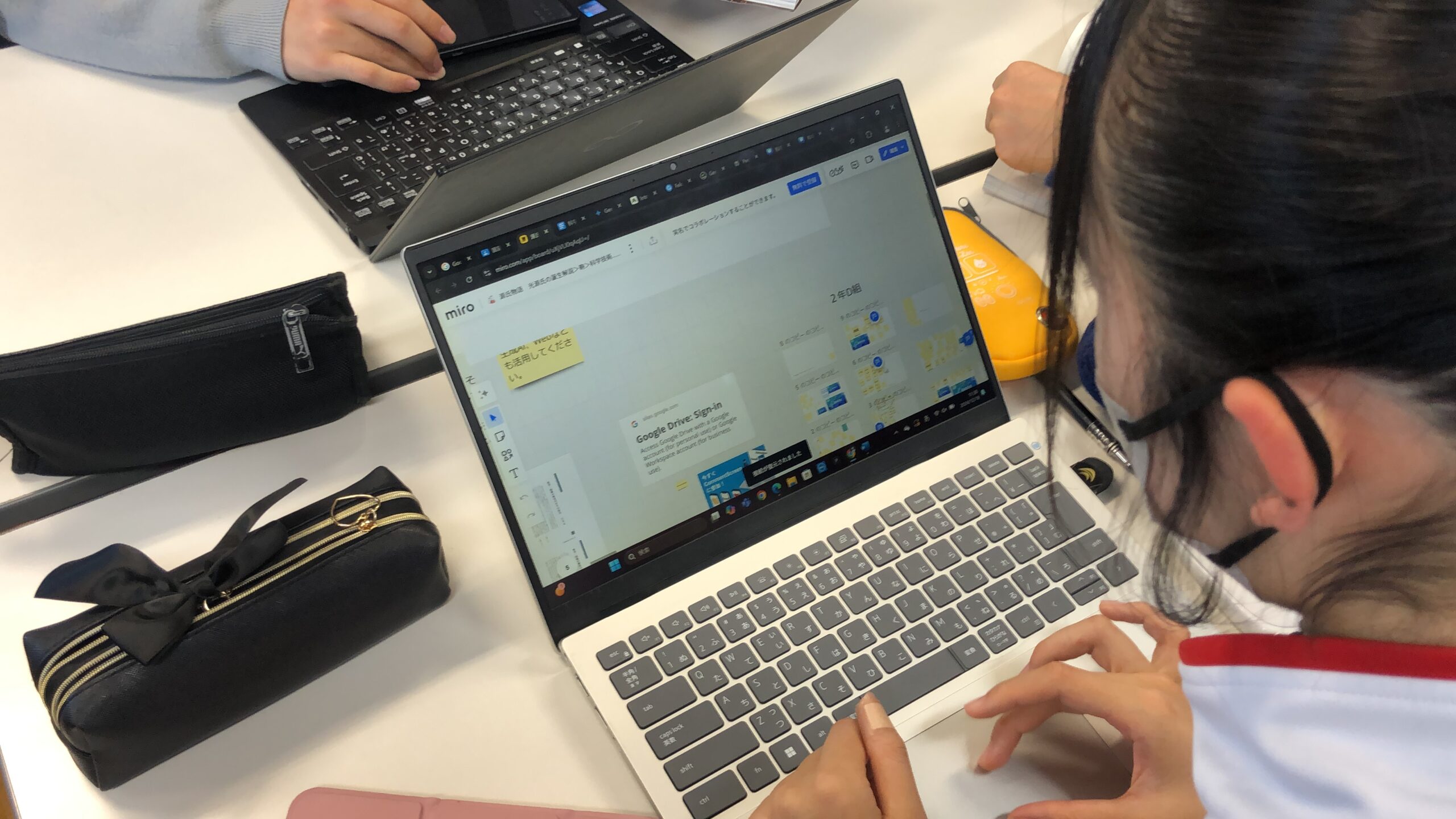

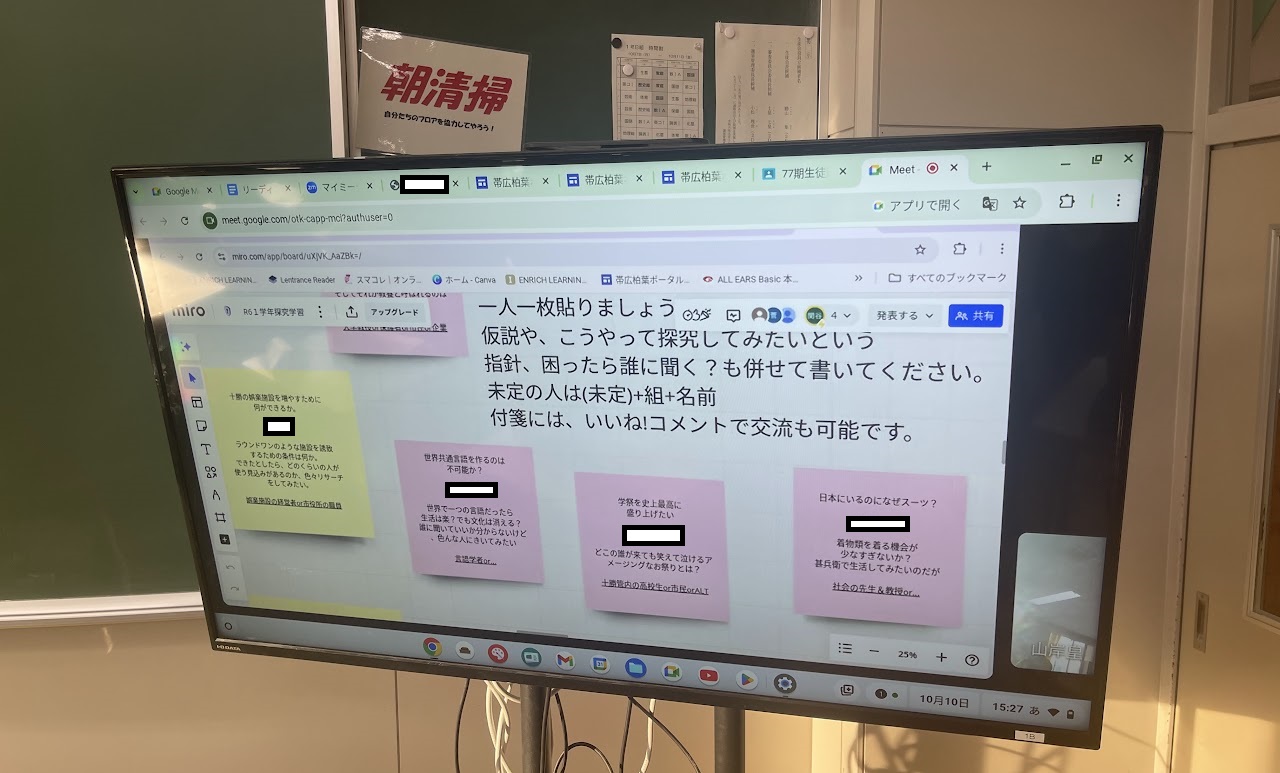

リーディングDXスクール事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校では、総合的な探究の時間においても、遠隔会議システムを活用した一斉授業など、ICTを活用した取組を推進しています。

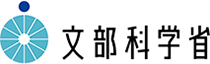

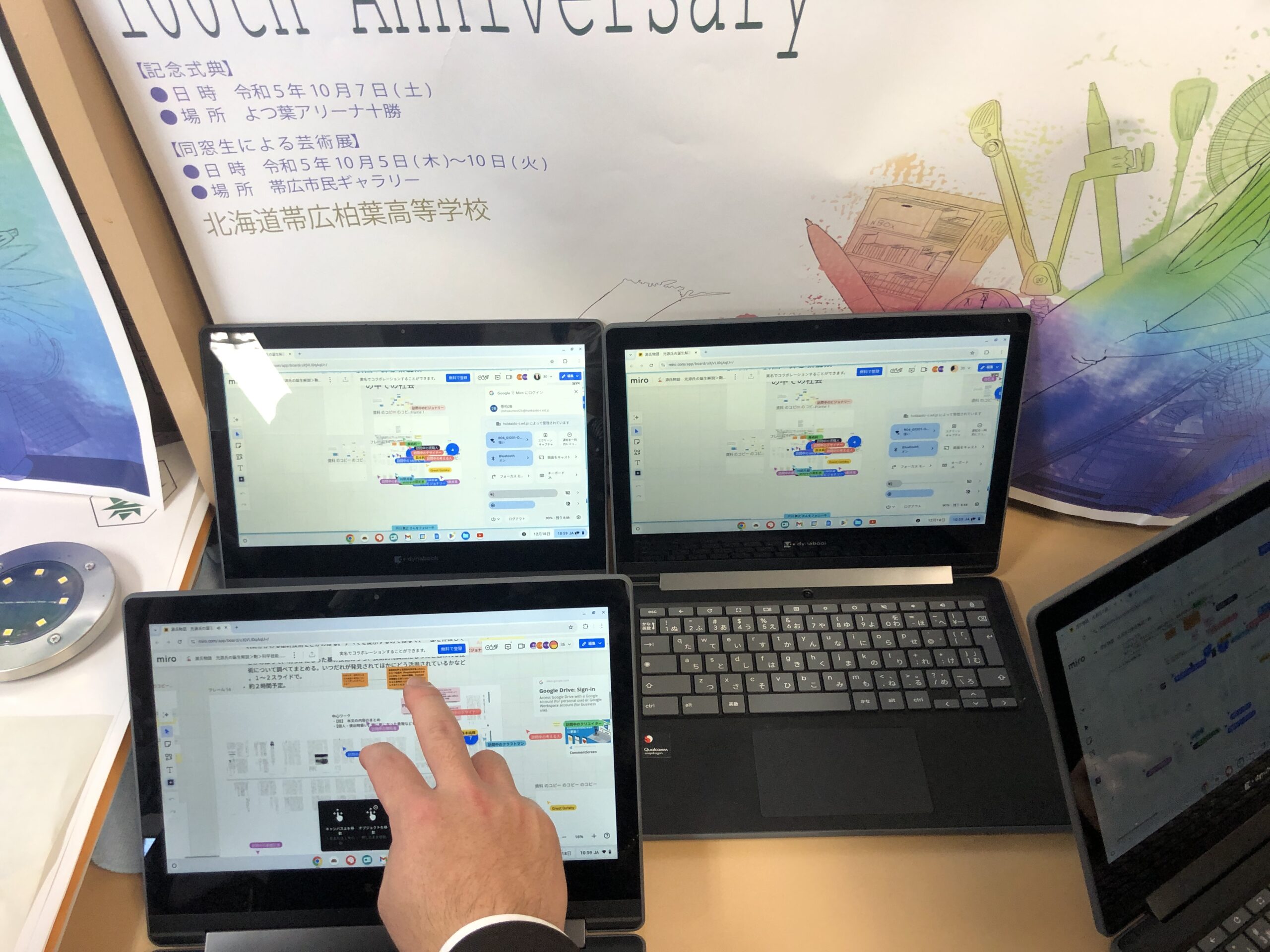

今回紹介する内容は、ホワイトボードソフトウェアを活用し、他者参照しながら生徒自身が共に探究するメンバーを編成している場面です。

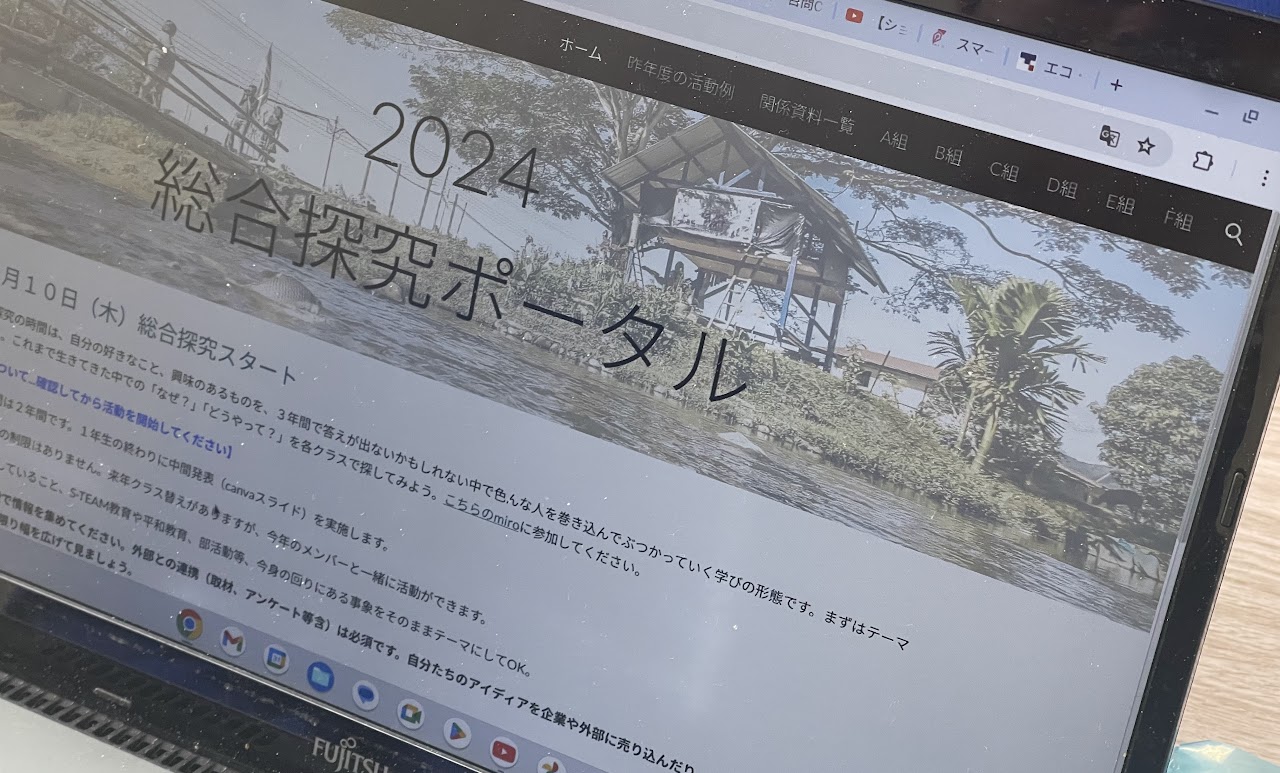

また、帯広柏葉高校は、総合的な探究の時間に関する情報を一括管理する「総探ポータルサイト」を作成しました。生徒はこのサイトにアクセスすることで、学習内容の確認等ができるようになっています。

GIGAスタチーム来校

リーディングDXスクール事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校では、多くの学校から視察依頼があります。

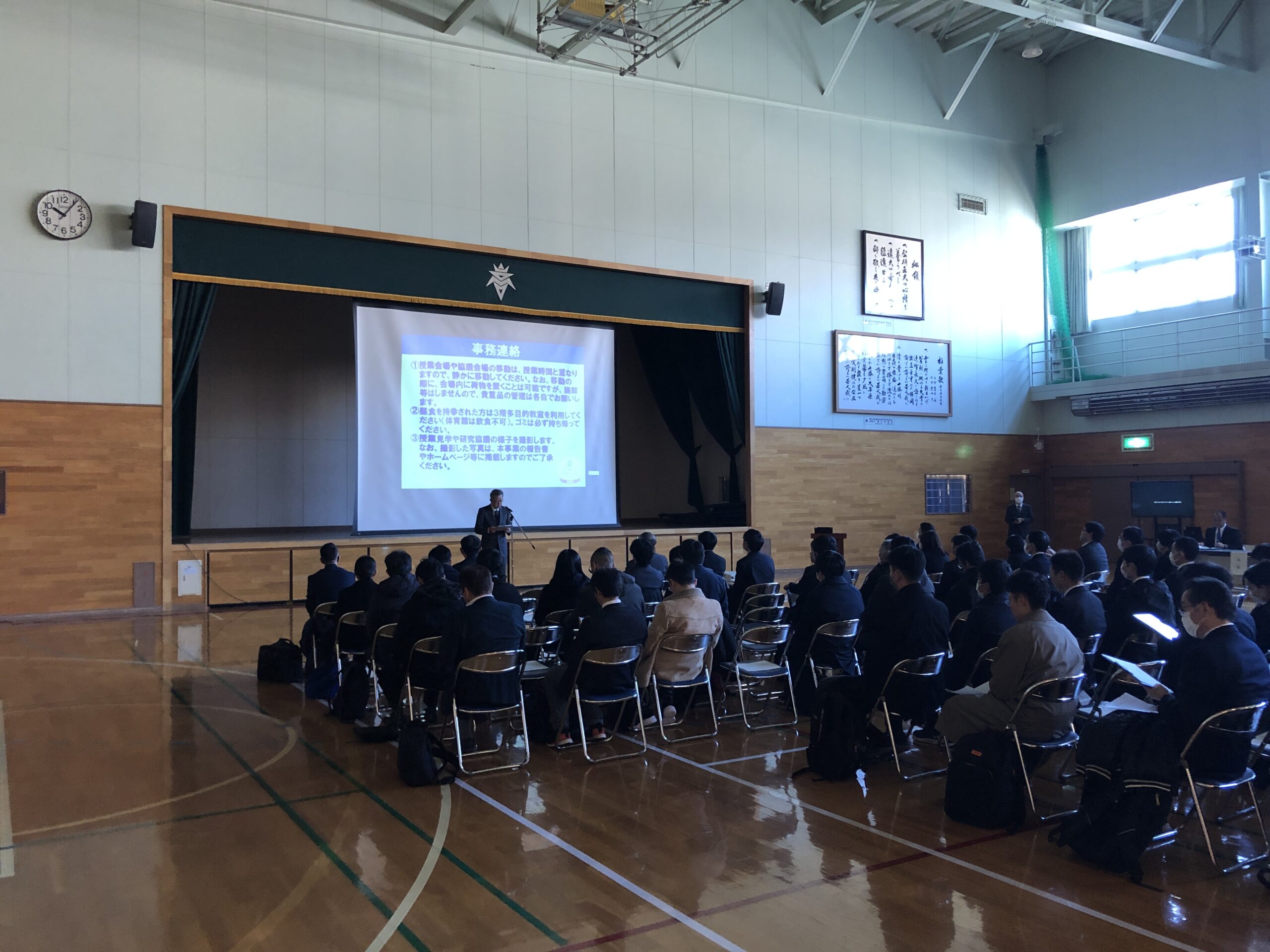

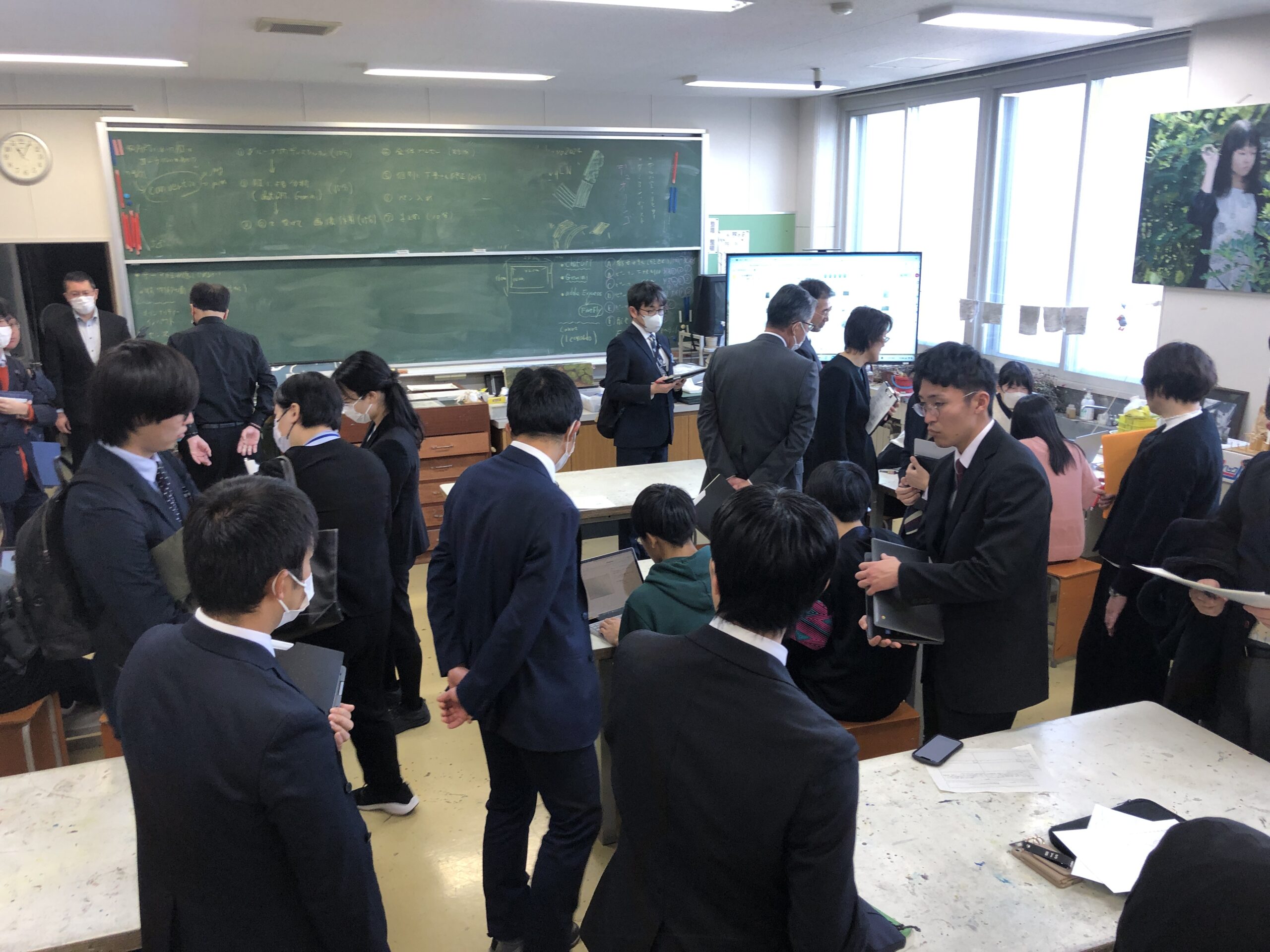

10月28日に文部科学省「GIGA StuDX推進チーム」の視察があり、授業参観及び協議を行いました。

国語(古典探究)では、「源氏物語」を題材に、生成AIと対話を重ねながらホワイトボードソフトウエアに光源氏の誕生に関する情報をまとめた上で、他者参照しながら自身の考えを深める授業を、また、理科(物理)では、生徒が表計算ソフトウェアを用いてシミュレーションを繰り返しながら理解していく授業を参観し、授業後の協議では、「正解のない問いに対してICTをどんどん活用して欲しい」や「生成AIに”高校生役”をさせる等役割を与えることで具体的な回答が得やすい」などの助言をいただきました。

既に案内しております「令和6年度リーディングDXスクール事業 成果報告会」におい ても、授業を公開しますので、ご来校をお待ちしております。

リーディングDXスクール事業 オープンセミナーの実施について

北海道教育委員会では、リーディングDXスクール事業指定校の取組を道内の学校や市町村教育委員会へ普及し、学校での取組を推進するため、今年度、2回のオープンセミナーを実施しました。

第1回(6/24)のセミナーでは、事業指定校にICTを活用した校務DX等の取組を発表していただくとともに、今年度から事業指定校となった町の教育長様から、GIGAスクール構想の実現に向けた思いや今後のビジョンについて講話していただきました。

第2回(10/1)のセミナーでは、事業指定校にICTを活用した授業改善の取組を発表していただくとともに、文部科学省学校DX戦略アドバイザーの新保 元康 様をファシリテータに迎え、事業指定校の管理職及び担当者と「組織的な取組の推進」をテーマにパネルディスカッションを行いました。

セミナーの様子については北海道教育委員会が発行する通信(GIGAワールド通信)で道内の学校に紹介する等、普及を進めています。

管内の高等学校との協働による ICT を活用した授業事例の創出

リーディングDXスクール事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校では、12月18日に開催する「令和6年度リーディングDXスクール事業 成果報告会」での公開授業(国語・地理歴史・理科・外国語・芸術)に向けた授業案の検討を進めています。

本取組の特徴としては、帯広柏葉高校の教員と地域の高校の教員とで「授業事例創出チーム」を編成し、協議を重ねながら授業案を作成した点にあり、このような取組によって、事業に係る実践内容の地域への普及を図っています。

成果報告会後、作成した授業案等を本ページに掲載しますので、ぜひご覧ください。

第1回十勝ICTサミットの開催について

リーディングDX事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校では、令和4年度から地域の小・中学校、高校が参加しICT活用を推進する「十勝ICT授業推進プロジェクト」を立ち上げ、活動を進めています。

本プロジェクトでは、各学校で先進的な取組を推進する教員を推進委員として選出し、日常的に情報交換を行うとともに、年2回、推進委員が企画・運営を行う「十勝ICTサミット」を開催しています。

今回は、10月11日に開催された第1回十勝ICTサミットの様子を紹介します。

①講演(講師:平井 聡一郎 氏(学校DX戦略アドバイザー))

人生100年時代への突入や一つの仕事(企業)に従事する時代ではなくなるなど、先行き不透明な時代における、学校や教職員の今後の在り方などに

ついて、様々なご示唆をいただきました。

②パネルディスカッション

小・中・高校の推進委員、管理職や行政職員がパネリストとなり、校務DX等について自校の取組状況について紹介するとともに、会のテーマである

「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実が図られた授業について意見を述べ合いました。

生成AIを使うにあたって(事前学習単元案の作成)

生成AIパイロット校である北海道帯広柏葉高等学校では、生徒が生成AIを授業で活用するにあたり、生成 AI の利用に関する暫定的なガイドラインに基づいて、生徒へ事前学習を行うために、授業の単元案及び指導案を作成しました。

単元は4時間で構成しており、生成AIの概要やメリット・デメリット等の説明を生徒が受けて自身の考えを整理し、実際に生成AIを使用しながらプロンプトの工夫やファクトチェックの方法を学びます。その上で、生成AIを活用する学習場面を設定し、グループでロールプレイを実施して、生成AIとの望ましい関係性について省察します。

最後の1時間は、ガイダンス後に授業等で生成AIを実際に利用した後に実施も可能であるなど、汎用性を持たせました。現在、帯広柏葉高等学校では、生成AIを活用した授業を展開しているほか、12月18日(水)には当該校を会場に、生成AIを活用する授業の公開を予定しております(詳細は公開授業・公開学習会予定ををご参照ください)。

学校×ICT ~GIGAスクール構想ってなんだろう~

リーディングDX事業指定校である北海道帯広柏葉高等学校の放送局員生徒が、GIGAスクール構想とは何か、生徒はどのように感じているのかなど、実際に1人1台端末を使っている自分たちだからこそ表現ができるのではと、生徒・教員・外部へ取材を行い、主体的に制作した作品である。

紙を見返す方が、後々パソコンを開いて見返すよりも楽など、決してICTの活用の良い場面だけをフューチャーするのではなく、まだまだ課題があるということもリアルに描いている。

また、教員や教育委員会へのインタビューを通して紙・口頭とICT活用のバランスに課題があるのではという課題を設定し、ホームルームや授業中などの場面毎にどのように課題を解決すればよいかを検討し、プレゼンテーションを行うとともに、文部科学省学校DX戦略アドバイザーの平井聡一郎氏にもコメントをいただいた。