たつの市立龍野東中学校

第3回リーディングDX公開授業・講演会

1.取組の趣旨・ねらい

本校は、文部科学省「リーディングDXスクール事業」の趣旨に基づき、ICTを日常的に活用した授業改善と校区内小中連携を軸に、児童生徒一人ひとりの学びの質を高める取組を進めている。

本公開(令和8年2月4日)は、校区の小学校・中学校が連携し、授業公開と協議の場を設けることで、

・学習者主体の学び(自ら課題を捉え、考え、表現し、振り返る学習過程)

・個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

・校内外の学びの見取りと授業改善(形成的評価)

を、具体的な授業実践と対話を通して共有・深化させることをねらいとした。

2.実施日・対象・参加者

実施日:令和8年2月4日(水)

内容:公開授業(小学校2コマ・中学校1コマ)/パネルディスカッション/講演

参加者:教育委員会、校区小中学校教員、関係者、児童生徒(パネル参加含む)等

講師:佐藤 和紀 先生(信州大学 学術研究院 教育学系 准教授/文部科学省 初等中等教育局 視学委員)

3.当日の構成(実施の流れ)

小学校 授業公開(10:35~11:20、11:25~12:10)

中学校 授業公開(13:10~14:00:1・2年生、特別支援学級)

パネルディスカッション(14:30~15:30:本校体育館)

講演(15:30~16:30:本校体育館)

4.公開授業(実践の要点)

(1)授業設計の共通方針(小中で共有)

学習目標の明確化:単元・本時で育成したい資質・能力を児童生徒と共有し、学習の見通しを持たせた。

学びのプロセスの可視化:課題提示→情報収集・整理→思考の深化→表現→振り返り、の流れを授業内で意識させ、学習者が自分の学びを調整できるようにした。

形成的評価の重視:授業中の児童生徒の表現(記述・発言・成果物)を手がかりに、支援・問い返し・学習課題の再提示を行い、学びを進める評価を実施した。

個別最適と協働の往還:個で考える時間と、ペア・グループ・全体で思考を交流する時間を意図的に配置し、理解の深化と表現の質向上を図った。

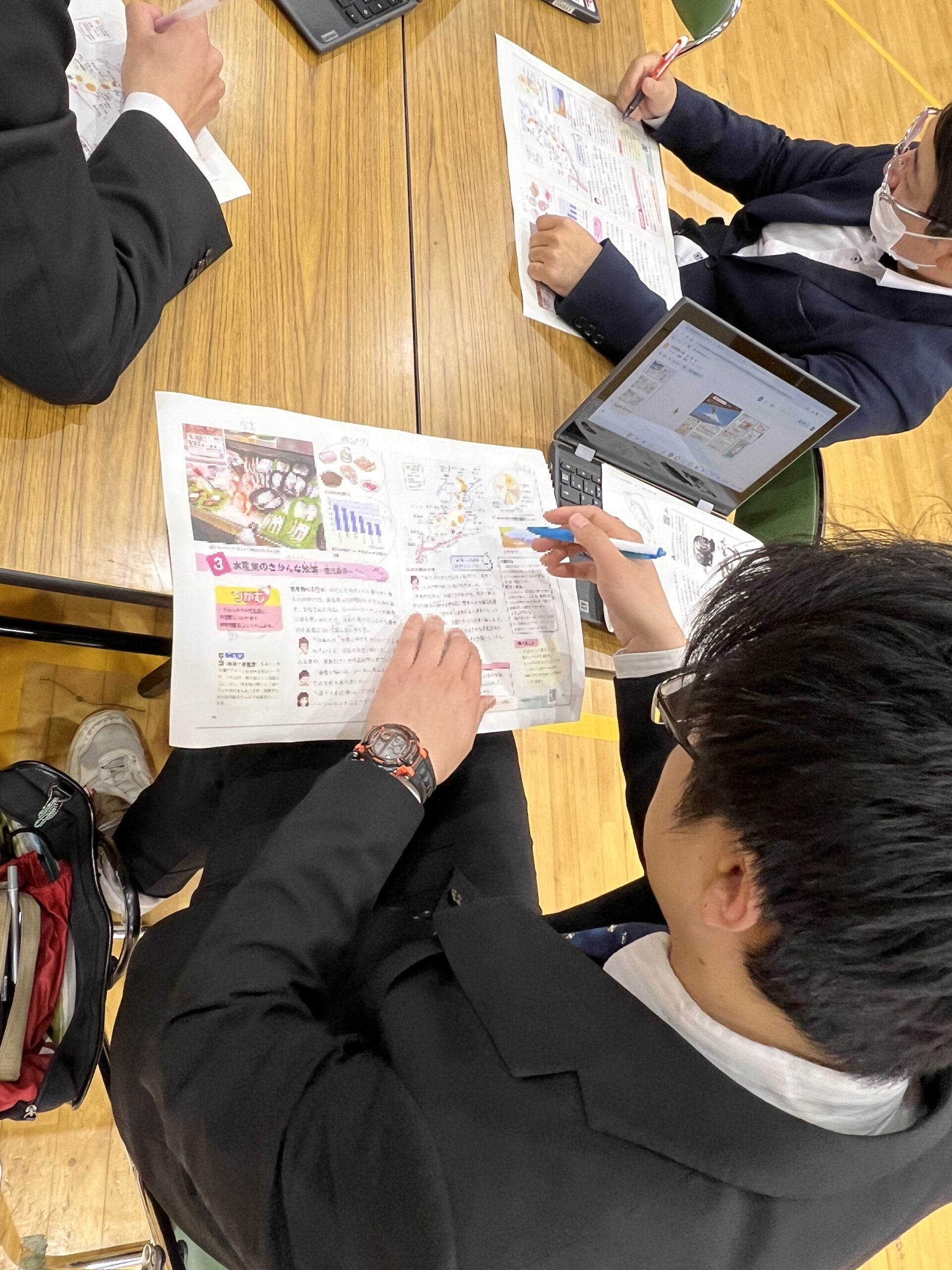

ICT活用の位置付け:ICTを「操作が目的」ではなく、思考・表現・共有・振り返りを促す学習手段として活用する設計とした(共同編集、意見共有、即時フィードバック等)。

(2)小学校公開授業(2コマ)の実践内容(概要)

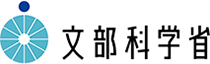

児童が自分の考えを可視化し、他者の考えと比較・統合しながら結論に至る学習活動を中心に構成した。

児童の記述や成果物を授業中に共有し、教師はそれを基に問い返しや再構成を行うことで、学びの深まりを支えた。

校区中学校との接続を意識し、「考えを説明する」「根拠を示す」「他者の意見を取り入れて修正する」といった学習活動を、学年段階に応じて具体化した。

(3)中学校公開授業(1・2年生/特別支援学級)の実践内容(概要)

生徒が課題に対して情報を整理し、根拠をもとに自分の考えを形成し、相互に検討して表現を磨く活動を中心に構成した。

特別支援学級においては、学習の見通し・手順・到達イメージをより明確にし、学習の負担調整(情報量・提示方法・活動時間・役割分担等)を行いながら、達成感と学習参加を保障した。

生徒の学びの過程(考えの変容、根拠の更新、表現の改善)を授業内で捉え、教師が支援を調整することで、個々の学習状況に応じた学びを実現した。

5.パネルディスカッション(児童生徒を交えた対話の設計)

(1)目的

授業公開で見えた学びを手がかりに、教育委員会・校区小中学校教員・児童生徒が同じ場で対話し、

・学習者の視点からみた「学びやすさ」「学びの深まり」

・教師の支援の在り方(問い・評価・環境整備)

・小中の接続・連携の具体

を共通理解として整理し、校区としての改善方針につなげることを目的とした。

(2)内容

教員は、授業設計(課題設定、協働の設計、ICTの使い方、振り返りの在り方)を省察し、改善点を言語化した。

児童生徒が、授業で「何が分かりやすかったか」「どこで考えが変わったか」「協働がどう役立ったか」等を具体的に語った。

教育委員会、ファシリテーターからは、校区としての方向性(授業改善の共通言語化、研修の体系化、環境整備)に関する助言を得た。

単なる感想交換に終わらないよう、「事実(授業で起こったこと)→解釈(なぜそうなったか)→改善(次にどうするか)」の枠組みで整理した。

6.講演(佐藤和紀先生)の位置付けと学びの整理

佐藤 和紀 先生より、教育DXの本質、学習者主体の授業づくり、学校としての推進の視点について講演をいただいた。

本校としては、講演内容を次の観点で受け止め、校内研修・校区連携へ反映することとした。

・ICT活用の目的の再確認(学びの質を高めるための手段化)

・学習過程の見取りと形成的評価の充実

・校内の推進体制(共通理解、授業改善サイクル、研修設計)の強化

・小中接続を踏まえた「授業観・学習観」の共有

7.成果(現時点の到達)

校区内で、授業改善の観点(学習者主体、形成的評価、個別最適×協働、ICTの手段化)を共有し、共通言語で授業を語る土台が形成された。

児童生徒がパネルで発言することで、教員・教育委員会が学習者の実感を基に授業改善を検討でき、改善点が具体化した。

小中が相互参観・協議を行うことで、校区としての接続(学び方・表現・評価の観点)を見直す契機となった。

8.検証方法

参観者(教員・教育委員会等):授業のねらいの理解度、ICT活用の妥当性、学習者の変容の見取り等

児童生徒の振り返り:学びのプロセス、協働の効果、改善点

協議記録:パネルディスカッション・事後協議での論点整理

授業者の省察記録:形成的評価の場面、支援の調整、次時以降の改善計画

9.課題と改善方針

ICT活用の「型」の共有が進む一方で、教科・単元特性に応じた最適化(目的と手段の一致)をさらに深める必要がある。

学びの見取り(評価規準、ルーブリック、成果物の質の観点)の校区統一が不十分な部分があり、今後、共通フォーマット整備と研修を行う。

特別支援学級を含む多様な学習者への支援の整理(合理的配慮、学習負担調整、成果の評価の在り方)を校内で体系化する。

10.今後の展開

校区共通の研修体系を整備(相互参観→協議→改善→再実践のサイクルを年間計画に位置付け)。

授業の見取りに関する共通資料(観点シート、形成的評価の事例集、学習者の振り返り様式)を作成し、校区で運用する。

児童生徒参画の機会を継続し、学習者の声を起点とした授業改善(学びの環境・学習課題・協働の質)を推進する。

第2回リーディングDX公開授業・講演会

令和7年10月10日(金)、本校は文部科学省リーディングDXスクール事業指定校として、全クラスによる公開授業を実施しました。

併せて、東京学芸大学教職大学院 教授・学長特別補佐であり、文部科学省リーディングDXスクール事業 企画推進委員長の堀田龍也教授を講師としてお迎えし、講演会を開催しました。

当日は、市内外の教育関係者を中心に300名を超える参加があり、授業および講演を通して、本校における教育DX推進の具体的取組を広く共有する機会となりました。以下は実施報告となります。

1. 目的

本校は、文部科学省リーディングDXスクール事業の指定を受け、1人1台端末の日常的な活用を基盤とした「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に取り組んできた。

本公開授業では、GIGAスクール構想によって整備された環境下で、デジタル技術を教育活動の変革(DX)につなげる実践を全クラスで公開する。

また、本事業の企画推進委員長である堀田龍也教授を招聘し、最新の知見に基づく講演をいただくことで、本校および参加者の教育DX推進に向けた意識と実践力を高め、地域全体の教育の質向上に寄与することを目的とする。

2. 取組内容

(1) 公開授業(全クラス・全教員による実践)

全学年・全クラス(24学級 特別支援学級含む)において、1人1台端末を活用した授業を公開した。特定の教科や教員に留まらず、学校全体として端末活用が日常化・高度化している実践を示すことに重点を置いた。

<主な取組>

A. 端末の文房具としての活用と「個別最適な学び」の保障

数学:AI型ドリル教材などを活用し、生徒が自身の習熟度に応じた問題に取り組む時間を設定。教員は学習履歴(ログ)を確認し、個別の支援が必要な生徒へ指導を行った。

国語:自分の考えをまとめる際、手書きとタイピングを生徒が自由に選択。また、考えを視覚化し深める活動を取り入れた。

英語:スピーキングアプリを活用し、個々の発音や到達度に応じた反復練習の機会を確保した。

B. デジタルを活用した「協働的な学び」の深化

社会:グループごとに調査した内容を、共同編集可能なプレゼンテーションソフトを用いてリアルタイムで一枚の資料に集約。多様な意見を即座に比較・検討し、結論を導き出した。

理科:実験結果のデータを表計算ソフトに入力し、グラフ化。グループ間でデータを共有・比較分析することで、考察の妥当性を高めた。

総合的な学習の時間:探究活動の成果物をデジタルポートフォリオとして蓄積。生徒間での相互評価やコメント機能を活用し、多角的な視点で学びを振り返った。

C. 学習データの利活用

AIドリルなどの回答集計機能を活用し、クラス全体の理解度を瞬時に把握。その後の発問や学習活動の展開に反映させた。

(2) 講演会

講師: 堀田 龍也 教授

演題: 「次期学習指導要領に向けたリーディングDXスクール」

概要:

堀田教授より、GIGAスクール構想の第一段階(環境整備)が完了した今、1人1台端末をいかにして教育の質的転換(DX)につなげるかが重要であるとのお話をいただいた。

特に、リーディングDXスクール事業の核心として、「学習ログや校務データを利活用し、データ駆動型で指導改善や個別支援を行うこと」「デジタル技術によって教員の働き方改革(校務DX)を進め、子どもと向き合う時間を創出すること」の重要性について、国内外の事例を交えながら具体的にご指導いただいた。

(3) 研究協議(質疑応答)

公開授業および講演会に関し、参加者から活発な質疑応答が行われた。

実践的な議論が交わされ、堀田教授からも丁寧なご助言をいただいた。

3. 成果と考察

生徒の変容:生徒は1人1台端末を抵抗なく操作し、情報収集、思考整理、意見交換、発表といった一連の学習活動において、目的応じて効果的に活用する姿が見られた。特に協働学習の場面では、デジタルツールが時間や場所の制約を超えた意見共有を可能にし、学びの深化に寄与していた。

教員の意識改革:全教員が公開授業を実施したことで、ICT活用は「一部の教員の取組」ではなく「学校全体のスタンダード」であるとの意識が醸成された。また、堀田教授の講演を受け、単なる「端末活用」に留まらず、「データ利活用」や「校務DX」といった、より本質的な教育DXへの視座を得ることができた。

リーディングDX校としての役割:多くの教育関係者に本校の実践を公開し、意見交換を行うことで、地域のGIGAスクール構想推進のハブとしての役割の一端を担うことができた。

4. 今後の課題と展望

本日の成果と堀田教授からのご指導を踏まえ、以下の点を今後の重点課題とする。

学習データの本格的な利活用:授業支援システムやAIドリル等で蓄積される学習データを、教員がより積極的に分析し、エビデンスに基づいた指導改善や、真に「個別最適な学び」の実現に活用していく体制を整備する。

校務DXの推進:教員の業務時間を削減し、生徒と向き合う時間や生徒が主体的に学習に取り組むための教材研究の時間を確保する。

継続的な実践の発信:リーディングDXスクールとして、今後も先進的な実践と研究の成果を地域内外へ継続的に発信し、日本の教育DX推進に貢献していく。

第1回リーディングDX公開授業・講演会

1.はじめに

本校は、文部科学省より「リーディングDXスクール」事業の指定を受け、「令和の日本型学校教育」が目指す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通じ、すべての生徒が自らの可能性を最大限に引き出せる教育の実現に向け、全校体制でICTの活用を推進しております。この度、本校の取組の一環として、日頃の教育実践の成果を公開し、多くの教育関係者の皆様と知見を共有することで、我が国の学校DXをさらに前進させる一助となることを目指し、公開授業及び講演会を開催いたしました。本報告では、その取組内容と成果についてご報告いたします。

2.実施概要

令和7年6月17日(火)に、全24クラスでの公開授業と講演会を実施いたしました。当日は、文部科学省 学校DX戦略アドバイザーであり、春日井市教育委員会 教育研究所 教育DX推進専門官でいらっしゃる水谷年孝氏を講師としてお招きし、本校の取り組みに対してご指導をいただくとともに、貴重なご講演を賜りました。

3.取組内容

当日の中心的な取り組みである公開授業は、GIGAスクール構想のもとで実現する「個別最適な学び」と「協働的な学び」を主題としました。全学年・全24クラスにおいて、1人1台端末を基盤とした授業を実践し、各教科の特性に応じてICTを効果的に活用することで、生徒一人ひとりの学びを深める授業デザインに挑戦しました。

個別最適な学びの充実に向けては、AI型ドリル教材等を活用して生徒がそれぞれの習熟度やペースで学習を進めたり、1人1台端末で自らの問いを探究したりする学習を展開しました。思考ツールやデジタルノートで考えを可視化することで、教員が個々の学習状況を的確に把握し、適切な支援を行う場面も見られました。

同時に、協働的な学びの深化にも取り組みました。協働学習支援ツールを用いて多様な意見をリアルタイムで共有・構造化したり、プレゼンテーションソフトの共同編集機能を使ってグループで一つの成果物を創り上げたりするなど、対話的で一体感のある学びを活性化させました。生徒同士が教え合い、学び合う「ピア・ラーニング」も促進され、ICTがそのための効果的な手段として機能していました。参観者からは、「生徒が主体的にいきいきと活動している姿が印象的だった」「ICTが学びの本質に向かうためのツールとして自然に活用されていた」といった感想を多数いただきました。

公開授業後には、水谷年孝氏より「学校DXが拓く新しい教育の可能性」と題してご講演いただきました。国の教育DX政策の最新動向や先進事例をご紹介いただき、ICTは目的ではなく、あくまで生徒の学びを豊かにする「手段」であることの重要性をご教示いただきました。講演後の質疑応答では、教職員から実践に即した多くの質問が寄せられ、活発な意見交換を通して、今後の学校DX推進へのビジョンを確固たるものにする大変貴重な機会となりました。

4.成果と今後の展望

今回の取組を通して、生徒たちには学習への主体性や探究心、仲間と協力して課題解決に取り組む意欲が一層高まるという変容が見られました。教職員にとっても、全教職員が授業を公開し、専門家から指導・助言をいただくことで、授業改善への機運が醸成され、学校DX推進に対する共通理解と当事者意識を深めることができました。さらに、本校の取組を広く発信し、多くの教育関係者と課題や成果を共有できたことは、リーディングDXスクールとしての責務を果たす上で大きな一歩になったと考えております。

今後は、本実践で得られた成果と課題を全教職員で共有・分析し、さらなる授業改善に繋げてまいります。教員間のICT活用指導力の平準化と向上を目指した研修の充実、そして効果検証に基づいた本校独自のDX推進モデルの構築を推し進める所存です。本校はこれからも、リーディングDXスクールとして、「令和の日本型学校教育」の実現を牽引するべく、実践と研究に邁進してまいります。

令和7年度 第1回研修会 リーディングDXスクール事業 セミナー

この度、たつの市立龍野東中学校区4校(龍野東中学校・小宅小学校【指定校】神岡小学校・誉田小学校【協力校】)は、令和7年度(2025年度)文部科学省リーディングDXスクール事業の推進にあたり、令和7年4月14日(月)に第1回研修会を開催いたしましたので、その概要をご報告いたします。本研修会は、本校のDX推進に向けたキックオフとして位置づけ、アドバイザーの先生方のご指導のもと、具体的な実践に向けた学びを深めることを目的としました。

【アドバイザー】

・堀田 龍也 教授 (東京学芸大学教職大学院)

・佐藤 和紀 准教授 (信州大学学術研究院教育学系・信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター)

【研修内容】

学校視察(午前)

堀田教授、佐藤准教授のお二方に小宅小学校における、現在のICT環境整備状況や授業での活用状況をご視察いただきました。先生方からは、今後の取り組みに向けた貴重なご意見やご示唆をいただきました。

グループワーク(午後)

午後からは、龍野東中学校・小宅小学校の先生方にご参加いただき、合同でのグループワークを実施しました。テーマは「教科書の構造化」とし、各教科における教科書の見方・効果的なICT活用や、児童生徒の主体的な学びを引き出すための教材構成について、活発な意見交換を行いました。小・中学校の連携を見据え、系統的な学びの実現に向けた共通理解を図る有意義な時間となりました。

講演会(午後)

グループワークの後、佐藤和紀准教授よりご講演をいただきました。背景や先進的な実践事例を交えたお話に、参加者一同、教育DXへの理解を深め、具体的な取り組みへの意欲を高めることができました。

【成果と今後の展望】

第1回研修会は、著名なアドバイザーの先生方のご指導、ならびに小・中学校連携のもと、本校区のリーディングDXスクール事業の第一歩として、大変実り多いものとなりました。「教科書の構造化」という実践的なテーマに取り組むことで、教員一人ひとりが明日からの授業改善に繋がる具体的なヒントを得ることができたと感じています。

今回の学びを土台とし、アドバイザーの先生方からのご助言をいただきながら、本校ならではの教育DXを推進し、その成果を発信してまいります。今後とも、本事業へのご理解とご協力をお願い申し上げます。