リーディングDXスクール事業特別講座 これからのGIGA!!! 教科の学び!どう深める!?

2025年1月7日に実施された“リーディングDXスクール事業”特別講座では、文部科学省 初等中等教育局 主任視学官 田村学氏と、リーディングDXスクール事業企画委員長 堀田龍也氏が登壇。

GIGA端末を活用した授業の在り方、教員の指導性、従来の授業とデジタルのバランスなどに関する話題が対談形式で展開されました。

本記事では特別講座の対談の様子をリポートします。

登壇者

文部科学省 初等中等教育局 主任視学官

田村 学 氏

ファシリテーター

東京学芸大学 教職大学院教授・学長特別補佐

リーディングDXスクール事業企画委員長

堀田 龍也 氏

堀田氏による授業レポート

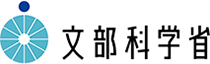

対談に先立ち、堀田氏より、GIGA端末を積極的に活用している全国の授業の様子が紹介されました。

堀田氏はまず、GIGA端末が導入されてから、端末と教科書を自分のペースで参照しながら自律的に学ぼうとする子供に、教員が寄り添っている様子が増えたことを説明します。

続いて、理科や英語における学びの中で、GIGA端末を使った動画参照や音声入力機能を活かし、学びを深める子供の様子も紹介。堀田氏は「紙なのかデジタルなのかではなく、紙もデジタルも便利に使うという考え方が大事だなと感じます」と語ります。

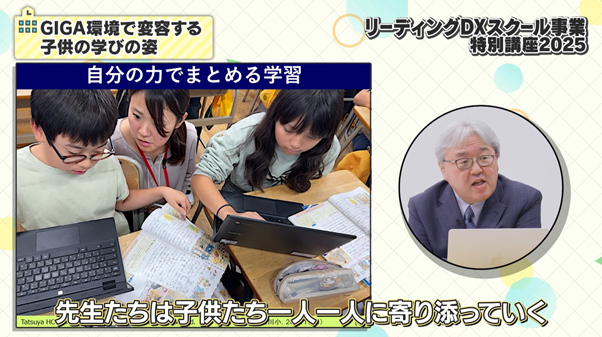

堀田氏が印象的なシーンとして紹介したのは、子供が友だちの発表を聞く場面。「個別に学ぶことが多くなったけれど、みんなで誰かの話を聞くみたいな場面がなくなるわけではない」と、リアルな学びの重要性を強調。デジタルとリアル、両者のバランス感覚を保ち、デジタル一辺倒にならないよう呼びかけました。

田村氏と堀田氏の対談①

GIGA端末導入による現場の変化

「GIGA端末が入ってきて現場がどのように変わったのか」というテーマから、対談が始まります。

田村氏:GIGA端末が入ってきて、大きな手応えは感じられていますか?

堀田氏:相対的にはそう思います。ただ部分的な課題もまだあるなと。

田村氏:教室の風景や子供の様子はガラッと変わってきたのではないかと思うのですが、堀田先生はいかがでしょう?

堀田氏:もちろん“前向きにやってる学校は”ですが、そう思います。

田村氏:おっしゃる通り、大きな変革が生まれているということだと思います。

自律的な学習者を育てるためにデジタル学習基盤を有効活用しようという意思、そしてデジタルを活用することで、主体的・対話的で深い学びが実現する可能性は高まっているとも感じています。

一方で実現の可能性に期待しながらも、さらに次のステージへと上げていくべき段階にあると思います。

堀田氏:田村先生の意見には共感できます。「一人一人に丁寧に対応したい」「子供に自ら気づかせたい」のような、先生方がやりたかったことは以前からあまり変わってないと思います。むしろGIGA端末のおかげで実現しやすくなった。ゆえにどのようにデジタル学習基盤を活かすのか、はっきりさせるタイミングに来ていると思うんですよね。

田村氏:確かに、デジタル学習基盤は多様・大量な情報を再構成して、知識を構造化することを容易にします。簡単に言えば、深い学びが生まれやすいという面がありますよね。

しかし我々がデジタルの強みを十分認識して、使いこなせるかどうかは現状の課題として生じてきています。

堀田氏:僕はそこを一番議論したいと思っていて。結局は授業づくりの話に戻ってきていますよね。

子供に対する教員の関わり方

続いて話題は子供に対する教員の関わり方に展開。GIGA端末を有効活用しながら指導することの難しさに話は移ります。

田村氏:端末の持つ可能性は極めて幅広いものですが逆に言うと、できることが多すぎて指導上の難易度も上がる可能性が出てきます。

堀田氏:子供が確認すべき情報が多すぎて、気にしなくてはならないことがいっぱい出てくる感じですよね。

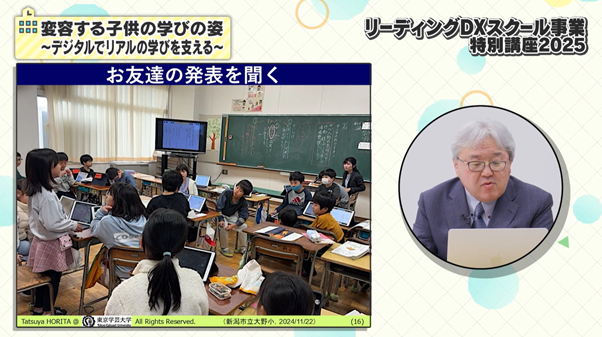

田村氏:そうです。授業中様々な場所で同時並行していく子供の学びをどのようにコントロールするか、という話になる。今後の教育課程に関する有識者検討会でも「教員は教えなくてもいい」とか「すべて子供に委ねれば良い」のような誤ったメッセージとして伝わることのないよう注意喚起がされています。

堀田氏:「教えなくてもいい」と思ってる人がいるようには思えないけど「どうやって手を出していいかわからないから静観してしまう」はありそうです。

田村氏:子供に主体性を発揮してほしいと願うと、教員の指導性は抑制した方がいいんじゃないか、といった対立構造になりがちですよね。

堀田氏:その通りだと思います。

田村氏:子供が主体性を発揮し自律的になるには適切に教員が関与する。その関与っていうのは、子供がやりたくないことを無理やりやらせるみたいな関与ではない点に注意が必要ですね。

田村氏による授業設計の解説

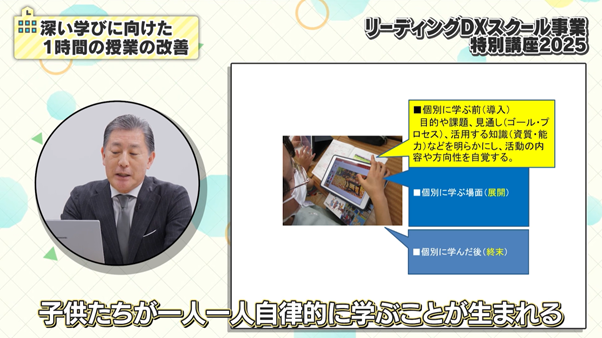

ここで田村氏は子供の資質能力の育成を図る授業設計について説明。授業を導入・展開・終末の三段階に分けて、各段階での端末利用や個別最適な学びについて解説を行いました。

田村氏は「個別に学ぶ『展開』の段階に注目されがちだが、『導入』にも注目する必要がある」と強調。子供が自律的な学びを行うために、授業冒頭で目標を確認する「導入」の段階は重要だと語ります。

さらに授業の振り返りを行う「終末」段階の重要性にも言及。ここで田村氏が強調したのはデジタル活用によって、手書きよりも圧倒的に多い文字数で言語化ができるようになることでした。

田村氏は「アウトプットの量が増えることは、圧倒的に深い学びにつながるチャンスだと僕は思います」と述べ、振り返りの時間におけるデジタル活用の有用性を強調しました。

田村氏と堀田氏の対談②

続いて、テーマは「振り返りの時間」に移ります。

振り返りの重要性

堀田氏:振り返りはとても大事だと感じていますが、意外と振り返りの時間を取ってない授業を時々見ることがあります。 田村先生はどう思われますか?

田村氏:学習した行為を自分で見つめ直す行為があるかどうかで、学びを自分のものにできるかが変わってくると思いますね。

堀田氏:みんな一緒に学んでいるからこそ、振り返るべき段階もありますよね。振り返りが軽く扱われてしまうと、結局何を学んだのか、そして何で学んだのかが自覚されないまま終わるので、授業設計として甘いんじゃないかと。

田村氏:個別の時間を優先したいと思うと、導入・終末の段階が手薄になりがちですが、むしろ導入・終末を丁寧に行うことが学びの充実に繋がるんじゃないかと。

堀田氏:深い学びを大事にすべき時代だからこそ、学んだことを言語化して、しっかりと構造化するべきですね。

お互いの学習を大切にする価値観の育成

堀田氏:非認知能力と認知能力が噛み合う指導・助言をすることが、今の授業づくりにおいて大事な点だと思っています。

田村氏:そうですね、非認知能力には自分の資質能力を好ましい方向にコントロールする力がありますから。

堀田氏:これはクラスで習慣化していくことも大事ですね。

田村氏:確かに学習習慣とか学習集団における、価値観みたいなものは非常に大きいですよね。そして1人1台端末や個別最適といった話は、「一人一人の子供の学びを大切にしましょう」という意図があったはずです。そこには教員が「一人一人の学びを大事にしよう」という思いだけではなく、「子供同士でもお互いの学びを大切にしましょう」という意図もある。そうなると子供がお互いの学習の仕方を尊重し、クラスにおける学びを促進する価値観が醸成されてくる。これが結果的に自律的な学習者を育てるし、集団としても自律的になっていくと思います。

単元ごとに授業タイプを使い分ける

続いて堀田氏は1回の授業で教えられることの限界について言及。この発言を受けて、話題は年間の単元構成に移っていきます。

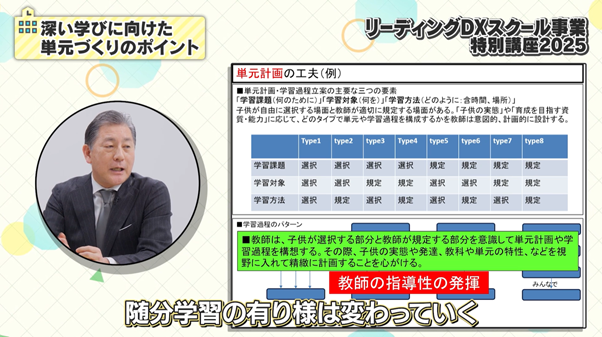

田村氏:まず単元構成における主要な3つの要素は「学習課題(何のために)、学習対象(何を)、学習方法(どのように)」です。

3つの要素を子供に選択させるか、教員が意図的に規定するかで単元を大きく8つのタイプに分類できます。例えば、Type1はすべてを子供の選択に委ねる、Type8はすべて教員が規定するといった形です。

子供の発達や教科、単元等により向き不向きのTypeがあり、それぞれふさわしい単元の中で徐々に獲得していくうちに、子供たちは自分で決められるようになっていく。子供たちに委ねるにしても、何をどれくらい、と考えて設計していくことで学習のあり様は変わっていくのではないかと思います。

堀田氏:これはとても実感できますね。リーディングDXスクールを見に行っても、Type8からType1に寄せていくように、徐々に子供が経験する場面を増やしているように思いますね。

田村氏:重要なことはType1とType8には優劣がない点です。Type1が優秀でType8は良くない、といった発想を持つ必要はなく、両者にはそれぞれの意味があります。

堀田氏:「自律的な学習者を育てたい」という大目標がある一方、授業では必ず抑えるべきポイントもある。入試にも繋がる要素だから、大事にしなくてはならない…。ゆえにType8じゃないとダメ。このような極論も中学校とかでは聞かれることが多いと思いますが、田村先生はどう思われますか?

田村氏:我々が育成したいものは各教科における資質・能力です。資質・能力においては、具体的な知識を獲得することも重要です。より適切な思考力・判断力・表現力も獲得してほしい。つまり先生が一方的に教え込んでノートに書いとけ、のような、結論だけを与える授業をしても、プロセスが充実しなければ資質・能力は育成されないということです。学習者が自律的に学習に立ち向かい、どう学んでいくかは重要なことになってくると思いますね。

堀田氏:Type1からType8には優劣はなく、どのTypeにおいても意味はあるということですね。教員が「今、どのタイプの授業をしているのか」を意識しつつ、各学校単位でしっかりカリキュラムを作れるかが大事なのかなと思いました。

田村氏:その通りだと思います。マクロな見方でカリキュラムを作っていくことが重要になってきそうですね。

本講座のまとめ

最後にスライドを使った説明を交えつつ、田村氏による本講座のまとめが行われました。

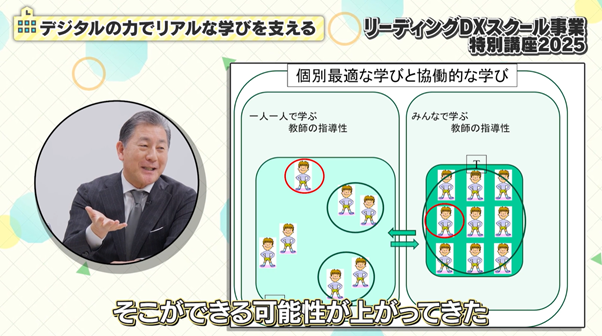

田村氏は個別最適な学びと協働的な学びを比較しつつ、個別最適な学びでは協働的な学びが手薄になり、協働的な学びでは個別最適な学びが手薄になってしまうのではないかと、問題を提起。

この状況を解消するためには教員が適切に関与し、指導性を発揮することが重要であると語ります。

さらに田村氏は「みんなで学ぶ、協働的な学びが必ずしも個人の埋没につながるわけではない」と強調。友だちと学ぶから自主的に発言をしたくなり、学習への意欲が高まっていくケースもあることを、実際の授業の様子を例示しつつ紹介しました。

そして個別最適な学びも同様に、工夫次第で協働的な学びを充実させることができると説明。両者を行き来しながら実践を続けることが教員の指導性の強化に繋がり、それにより子供たちの力がこれまで以上に発揮されていくのではないかと期待を寄せました。

田村氏の発言を受けて堀田氏は「個別最適というのは一人一人に最適があるということであって、みんなと一緒にやるのが最適なこともある」と補足。

個別最適な学びが普及したからといって、協働的な学びがなくなるわけではないという点を再度強調しました。

最後に田村氏は「新しい端末やテクノロジーが導入されたからといって、 過去の実践や教員の知見はいらないものであるということではまったくない」「先生方にはデジタルを活用してさらなるチャレンジをしてもらいたい」と期待を述べ、本講座は締めくくられました。